吃音さえなくなれば悩みはなくなる?

例え吃音が治っても、悩みはなくならない。

吃音って厄介なものですよね。いつどもるか分からない。大事な時にどもる。どもったら恥ずかしい。言いたいことがあるのに、言えないストレス。

私も、名前が言えず「自分の名前を忘れたのか?」とあきれられたこともありました。

教育実習生の時は、生徒の出席がとれず「あの先生頭がおかしいんだぜ!」と後ろから言われたこともあります。

吃音さえなければ、もっといい人生を送れていたのに。などと思ったこともありました。これはごく当然のことだと思います。

実際しゃべれない事実があるわけですから。その後、いろんなことがあり、この投稿では省略しますが、私は吃音の悩みはなくなりました。

では、悩みはなくなったか?答えはNOです。

これは、吃音を乗り越えた多くの人が同じことを言っています。

悩みは人生のスパイス。

松下幸之助は「悩みは人生のスパイスになる」と言いました。悩みは人生を味わい深いものにしてくれるという意味です。

ドライブをするときに、ずっとまっ平の道を車で走って楽しいか?と言えば微妙ですね。

同じ景色が延々と続き、スリルのない世界が楽しいかと言えば退屈かもしれません。

時には対向車があったり、休憩したり、坂道があったり、きれいな景色を観たり。見方によっては、パンクすることもよい思い出になるかもしれません。ドラマや映画だって危機に陥るシーンはよくあり、それによって楽しめる部分もありますね。

つまり、悩みとは嫌うものではなく、人生をより豊かにしれくれるものだとも言えます。

また、カウンセリングで言えば、「悩みとはより良く生きたいための心の現れ」と定義できます。そもそも人は今の自分に満足していると悩まないのです。

ただ、悩みがあまりにも大きく抱えきれない場合もありますね。そういう場合はどうすればいいでしょうか?

また、吃音の悩みはスパイスになり得るでしょうか?

悩みの原因は変えられないが、認知は変えられる。

その前に、悩みの原因とその受け取り方の関係について少しお話したいと思います。

これは

悩み=悩みの原因×受け取り方(認知)

と表すことが出来ます。

先ほど悩みは無くならないと書きましたが、これは悩みの原因は無くならないという意味です。

悩みの原因はなくならなくても、受け取り方を変えることで悩みは小さくすることが出来ます。

つまり、受け取り方(認知)をどう変えるか?がとても大切になります。

受け取り方を詳しく書くと、その人の性格、素質、人生観、価値観と言えると思います。

知らない間に身に着けてきた独特の受け取り方が自分を苦しめているのです。

苦しみに意味を創造する。

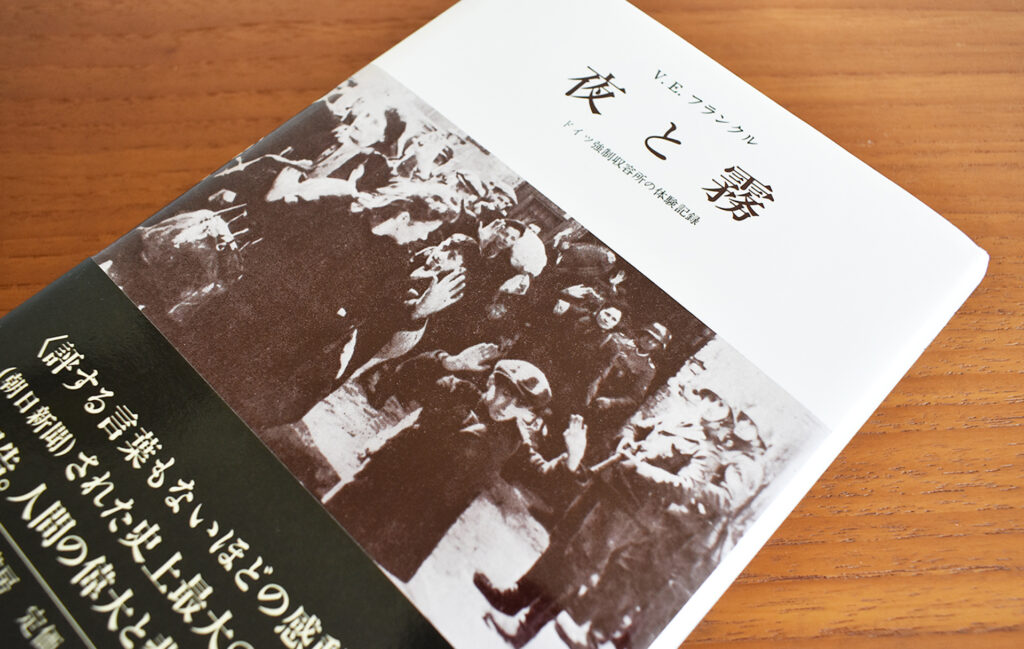

ユダヤ人のフランクルという心理学者は、アウシュビッツに投獄され、そこで生き延びる仲間と死んでいく仲間の違いを、心理学者として観察し「夜と霧」という本を書きました。絶望的な状況にあっても、そこに苦しみを乗り越える意味を持ち希望を持った人は生き延び、意味を見出せなかった人は死んでいったそうです。その本には「自分の運命、境遇に対決し、そこに生きる意味を創造する」と書いてあります。

悩みの原因があっても、そこに意味を創造する。というクリエイティブな心が大切なのです。

アウシュビッツのような過酷な運命は今の私たちにはないですが、例えば、楽しいハイキングに行くときは冷たいおにぎりも気にならないで楽しく食べることが出来ますが、その目的がないとおにぎりの冷たさが気になってくるようなことはあるのではないでしょうか。

それを吃音の悩みにあてはめてみるとどうでしょう。

「吃音という境遇に遭遇し、そこに生きる意味を創造する」ことは出来るでしょうか?私が知る限り、これが出来た人はもう吃音では悩んでいません。

例えば、同じ吃音で悩む人を助けたいと活動する人。吃音だからこそ人の苦しみがわかると、人にやさしくなれる人。

吃音の本を書いたり、臨床家になる人。そんな大したことでなくても、人の話を最後まで優しく聴こうと努力する人。

どれも、意味を創造していませんか?

これがコツなんです!

意味を見出し、そこに向かって行動する人はすでに悩みから抜けています。

吃音の悩みが完全になくなることはないかもしれません。

ただ他の悩みに比べて順位が下がるだけです。

しかし、自分の人生に目的を見出した人は、悩みにも大きな意味を創造すると言っていいと思います。